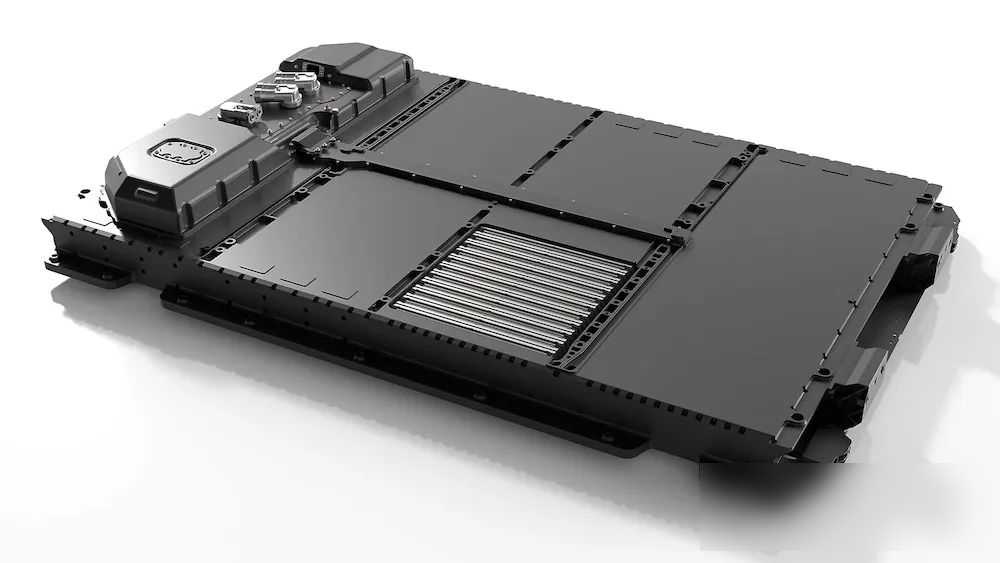

最近奔馳在英國偷偷測試了一輛裝著新電池的電動車,這車是改裝過的EQS,用的是固態電池。研發電池的是奔馳自己和他們F1的供應商,還找了個美國公司Factorial幫忙。這電池據說能讓續航提升25%,要是按現在EQS的續航算,差不多能跑到1000公里。

奔馳研發主管說量產車可能在2030年前上市,但最近又改口說2025年說不定就能出。其實不止奔馳,歐洲的寶馬大眾,中國的長安、欣旺達這些公司都在搞固態電池。寧德時代電池密度做到500Wh/kg,說2027年能量產,比亞迪和清陶能源也做到差不多水平。

固態電池跟現在用的鋰電池不一樣,能量密度更高還更安全。奔馳用的是硫化物電解質,寶馬找美國公司Solid Power做硫化物路線,大眾則押注另一家叫QuantumScape的公司,他們用的是聚合物加陶瓷材料。這些技術路線選不同,量產時間也有差別。

寶馬計劃2025年推出裝固態電池的i7測試車,續航800公里,能量密度440Wh/kg。大眾和QuantumScape在德國建了生產線,但量產時間還沒定。奔馳雖然測試早,但量產時間總改,可能還在解決技術問題。

國內車企進度更快。長安說2027年全固態電池量產,續航1500公里,欣旺達2026年出第一代全固態,蜂巢能源2025年先推半固態,2027年全固態。小米也申請了固態電池專利,看起來都想在這塊搶蛋糕。

分析機構說全固態電池2027年小規模量產,2030年出貨量能到614GWh,占鋰電池市場10%。不過現在成本還是太高,比如QuantumScape的電池單瓦時成本比現在貴好幾倍。循環次數也不夠,現在液態電池能用2000次,固態才800到1000次。

奔馳測試車用的電池系統是和HPP聯合開發,用了硫化物電解質,這種材料離子導電性好但容易氧化,得特別注意保存。寶馬選硫化物路線可能為了高續航,大眾選聚合物路線可能更看重穩定性,但高溫下才能工作。

長安和欣旺達都用了硫化物,蜂巢能源的半固態電池2025年先推,能量密度300Wh/kg,全固態要到2027年。他們還搞了個新工藝,不用改現有產線,這能省不少錢。寧德時代凝聚態電池明年可能裝車,但具體表現還不知道。

固態電池量產時間各家說法不一,奔馳從2030提到2025,寶馬2025出測試車,大眾沒給明確時間。國內企業多數說2026到2027年能落地,但實際量產得看能不能解決成本和壽命問題。現在全球有十多家企業在推進,但真正能量產的可能就那幾個。

歐盟新電池法規要求2030年碳足跡低于35kg,固態電池得證明環保優勢。中國十四五規劃支持固態研發,目標2025年裝車量超10萬輛。這些政策推動力度大,但技術瓶頸還在,比如固態電解質生產難度高,材料供應不穩定。

現在電池廠都在賭技術路線,選錯可能就輸了。奔馳和寶馬押硫化物,大眾選聚合物,中國企業路線分散。用戶最關心續航和安全,但實際體驗得等車上市才知道。小米這種新玩家突然加入,專利能不能轉化成產品還是未知數。

固態電池測試車已經在路上跑,但量產時間表總在變。車企們忙著建廠、找供應商、做測試,但成本降不下來的話,就算量產也賣不起價。現在說未來十年會普及可能太早,但至少能看到各家都在使勁往前沖。

電池密度數字越報越高,1500公里、500Wh/kg這些目標聽著誘人,但實際量產車能不能達到還不知道。用戶現在買電動車還是得看現有車型,固態電池車可能要等幾年才能真正在街上看到。