五年與十年,如是時間單位,充滿了故事的張力和人生的節點感。

當“五年書命塵西閣”的堅守,疊加了“江湖夜雨十年燈”的慨嘆,三個中期規劃的時間跨度,足以讓“后學晚進”蛻變為“后來居上”,足以將大國夢想托舉到嶄新高度。

作為汽車行業的觀察者、記錄者,汽車公社自十五年前問世以來,親歷并見證了全球制造業歷史上,中國力量如何書寫了一卷史無前例、恢弘壯闊的產業史詩。

規模的翻番式進步,締造了工業奇跡。

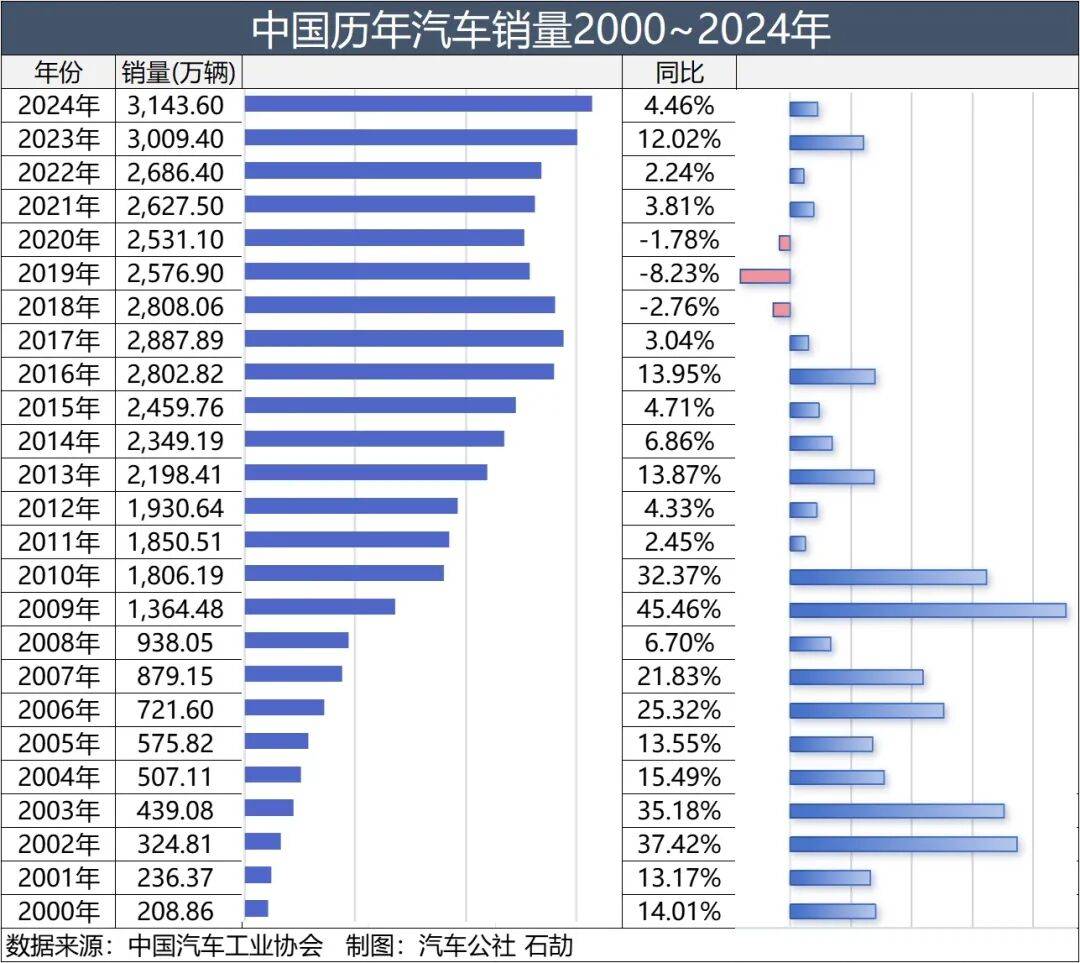

“預計全年汽車產銷會達到3,400萬輛,”中國汽車工業協會副秘書長陳士華上周預測稱。按汽車公社的細化估算,全年銷量可能達到3,450萬輛左右,幾乎比2010年1,806.19萬輛翻一倍。

以內言之:汽車已經取代房地產,成為GDP貢獻最大產業,占比達到10%。“汽車產業是國民經濟的戰略性支柱產業,是新一輪科技革命和產業變革的重要載體,”《半月談》本月如是說。

以外比之:對全球汽車產業較為熟悉的行業觀察者或許記得,被中國超越之前,美國長期壟斷最大汽車市場寶座,而鼎盛時期美國新車年銷量,恰好是1,700萬輛級別——如今中國穩坐其兩倍水平。

而在體量背后的支撐,少不了技術和產品的進步,尤其是新能源汽車轉型,以電氣化與智能化實現“換道超車”。

以2023年上海車展作為關鍵節點,到前不久的2025東京車展,全球汽車行業對中國汽車的認知從“跟隨者”轉變為“領先者”。從大眾汽車CEO奧博穆到豐田全球CTO中嶋裕樹,多次提到“中國汽車技術領先”、“學習中國”。

這一切的變化,都在十五年的光陰里,從伏脈千里,到潛移默化,最終厚積薄發、噴薄而出。

只是榮光的背后,交織著內卷的痛楚。壓力和挫折,從來都是質疑的沃土。就像2020年之前,仍有聲音針砭“新能源數千億打水漂,彎道超車成泡影”,如今的技術逆襲卻也免不了“新能源孤島”、“自嗨式轉型”的否定甚至詆毀。

那么,中國汽車當得起“換道超車”的名頭嗎?這是一個自娛自樂的偽命題?還是自強奮進的真理?

而今車迷,昔日軍迷

“汽車是工業皇冠上的明珠”。

十五年前,或許絕大多數人都和我一樣,雖然聽說過這句話,但并沒有真正認知到本質。

“那時候我是個狂熱的軍事迷,”回答朋友的提問時,我陷入到回憶的沉思中,“對那句話感覺憤憤不平,因為在自己看來,汽車技術能比得上航空航天么?速度、力量、覆蓋范圍,軍工豈是民用車可比?”

畢竟,那時候還沒有對“規模工業”有太多認知,也并不知曉民用汽車因為高度市場化,對渠道、營銷、成本控制的嚴格要求,遠不是非市場化的軍工能比。

但這種“重軍輕車”的心理還有另外一重底層原因——中國汽車不發達,所以我不那么熱愛汽車。

從2010到2015年,我們的耳朵被“中國汽車大而不強”的評價磨出好幾層老繭,這句話的本質,在于當時中國汽車技術落后,體系羸弱。

如果將外形設計視為廣義的技術,從雙環抄襲CR-V,到眾泰山寨奧迪Q5,陸風X7拷貝路虎攬勝極光,粗糙、濫造、缺少原創幾乎成為自主品牌的代名詞,只有靠著性價比策略,以及品類創新打法,例如率先掀起SUV熱潮,才能讓中國汽車稍有出頭機會。

整理汽車公司平臺技術脈絡時,一種崩潰心理油然而生。“中國汽車產業居然幾乎沒有正宗的正向研發整車平臺!”

而今能夠將技術對著跨國車企和海外市場強勁輸出的中國品牌,當年篳路藍縷之時,也不得不采用逆向測繪和仿制參考的策略。

那時候,比亞迪F0仿照,F3借鑒老花冠;吉利帝豪的FE平臺來自于老卡羅拉,博越的NL平臺參考舊款RAV4;長城引以為豪的哈弗H6神車,平臺離不開當時的CR-V;長安P3和P4兩大平臺分別有韓系和日系的脈絡;奇瑞A3車架和懸掛怎么看都有老速騰的影子,最早的瑞虎連備胎設計都不脫離老RAV4……五大頭部車企如此,遑論其他自主品牌。

與此同時,我又獲悉了當時吉利先進的1.8T發動機參考了第二代大眾EA888發動機,已經算是當時自主陣營的領先水平;真相就是:從引擎到變速箱再到整車平臺,極少有完全正向自主開發的案例。

然而2010年前后,國內在軍工、高鐵、船舶領域已經取得技術維度的長足進步,“能超越美國、拿全球第一的,被官方八股文稱為‘世界領先’;基本上和西方差不多的技術,叫‘世界先進’。”

2010年,嫦娥二號成功發射,探月工程二期揭幕;同年,天河一號成為全球最快超級計算機;京滬高鐵全線鋪通;第二年春節之前,自主研發的第五代隱身戰斗機殲-20首飛……

憑什么都是制造業的分支,民用汽車偏偏如此落后?我曾經百思不得其解,并一氣之下將乘用車稱為“中國工業相對最落后的主要分支之一”。

好在2015到2020年的潛心修煉,到2020至2025年的內功外放,讓這份疑惑不解有了可靠的答案:產業行穩致遠,既然中國是制造業大國,那么汽車行業必然也將達到世界領先的水平。

“我曾想寫一篇文章,題目叫《中國汽車,你知恥嗎?》,最后因為拖延,沒寫成,現在也不用寫了。”

因為,中國汽車的技術進階,讓我這個軍迷有了切換到車迷的客觀基礎。

換道逆襲

產業通過技術實現進步乃至飛躍,從來都不能一蹴而就。

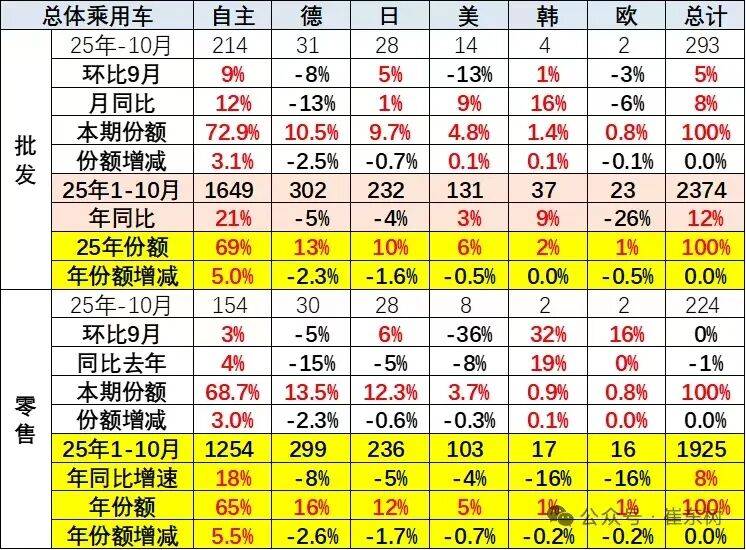

2025年前10月,中國汽車累計批發銷量為2,768.7萬輛,同比增長12.40%;新能源車銷量1,294.3萬輛,滲透率46.75%。其中,10月新能源車銷量171.5萬輛,滲透率51.6%,首次超過半數。

中汽協公布上述數據不久,不止一位行業朋友悄悄問我們“不是早就超過50%滲透率了么?怎么又拿出來說事?”

我與頜先生便圍繞“商用車新能源少,乘用車新能源多”、“出口車新能源少,國內車新能源多”,費了好大力氣,才讓他們明白,原來統計口徑不同,在最大的整體統計范圍內,新能源滲透率才剛剛到47%左右;而我們以為“輕松破50%”的,其實是國內乘用車零售銷量。

記憶容易出現偏差,但我深深記住了一個年份數字:1992年,距離2010年剛好18年,也是從誕生走向成年的時間長度。就在這一年,錢學森致信國務院,建議直接發展蓄電池汽車,為我國選定新能源汽車技術發展方向作出了前瞻戰略指引。

從那時起,國家計委隨即在"八五"計劃中立項電動汽車關鍵技術研究,重點攻關動力電池技術。王傳福所在的有色金屬研究院參與了電池研發,這為比亞迪后續轉型埋下伏筆。

習慣性在反思里罵一句“基礎學科不扎實”的人們,或許怎么也想不到,批評聲音肆虐耳畔的時候,正是數以萬計的汽車從業人士,嘔心瀝血、苦心積累的時刻。

在2015到2020年的過渡期內,雖然新能源騙補、新勢力破產的案例不勝枚舉,但以技術而論,的確在開辟新賽道之后,發力狂奔取得了奇效。2020-2025年,電氣化和智能化技術已經凝結出各種成果。中國汽車技術路線的迭代速度,堪稱“用手機迭代的速度改造汽車心臟”:

電池技術領域,2025年國內電動汽車動力電池能量密度較五年前提升40%,成本下降50%,實現了“性能倍增、價格腰斬”的突破;

純電動乘用車平均續駛里程接近500公里,整車國產化率突破95%;

智能化領域更是一騎絕塵,中國品牌成為智能輔助駕駛的代名詞,同時也在逐步打破“缺芯少魂”的桎梏;

具備組合輔助駕駛功能的乘用車新車占比從2020年的16.2%提升至2025年上半年的62.1%,按照汽車公社統計數據,最高級的城區輔助領航滲透率,在9月份達到12.4%。

技術話語權的轉變在近年來的企業動態中愈發明顯:比亞迪將新能源技術授權,實現中國車企向全球巨頭輸出核心技術的歷史性突破;大眾集團牽手小鵬和地平線,斯特蘭蒂斯注資零跑,全球汽車巨頭開始認可、接納中國技術。

當年國內幾乎沒有正向研發的油車平臺,而如今小鵬平臺提供給大眾汽車開發新車,零跑、上汽的電子電氣架構都為海外合作伙伴所用;華為的鴻蒙座艙與乾崑智駕已經開始搭載于合資車型,寧德時代與弗迪等動力電池廣泛搭載于國內外新能源車;吉利的動力技術和其他技術輸出到雷諾這個F1技術大戶,并且還通過雷諾進入韓國等市場。

比平臺架構、動力裝置更上游的領域,中國也早早深埋根基。

甚至在我們批判汽車行業缺少燃油車正向研發技術的2020年,以動力電池負極材料石墨而言,深圳貝特瑞和上海杉杉就已經是全球前三強出貨商。其中貝特瑞更是到2020年創下連續7年全球第一的蟬聯紀錄。

正如中國汽車工程學會副理事長兼秘書長侯福深所言,當前中國汽車產業的成就已超越單一技術或市場的突破,演變為一場以低碳化、電動化、智能化為核心的系統性革命。

本質:對能量的控制

有一種聲音:海外市場將繼續維持燃油車主流地位,給中國市場“挖坑”,最后中國在電氣化與智能化轉型的道路上,陷入“自嗨”的孤島式陷阱。

這種謬論不值一駁,蓋因完全沒有看清楚電驅動和智能化的本質。

以最底層的本質解析,人類能力的大小,取決于可操控能量的數量級,操控精準度,和利用率。

神話中,神仙能排山倒海,而人類最多不過力能扛鼎,重量上的差距,本質是能量控制的差距。

科幻中,先進文明能接近光速飛行,遠超過現下人類水平,速度上的差距,就是動能上的差距,本質仍然是能量控制的差距。

因此,能量控制水平、效率和精準度,決定了個人能力大小、生產力高低,以及生活質量高低。

兩次工業革命/能源革命,第一次是蒸汽機-化學能,第二次是電能,每一次都將人類能控制的能量提升一個數量級。如果可控核聚變能夠突破桎梏,將帶來第三次能源革命。

而計算機和智能化本質是優化了能量和信息的控制效率與精準度。

比起內燃機,電能單次輸出能量很容易做到更高。這也是為什么新能源車輕松實現大馬力輸出的緣故。同時,電能控制僅需霍爾效應器就能滿足需求,與內燃機不得不依賴精密復雜的傳動系統形成鮮明反差。

從軍工、高鐵到船舶,早就實現了電氣化甚至全電驅動,而智能化也都廣泛鋪開。

于是,我們可以推導得知,汽車是最重要產業,電氣化和智能化是汽車必然進化方向。而在進化過程中的艱難險阻,是凝結了淚水與汗水的考驗,也是“變化”所賦予的契機。

當2010年的自主品牌汽車困惑于“為何我們只能主要賣10萬元以下市場,而漢蘭達還能加價”的時候,答案系于技術;而內燃機技術難以趕超海外的時候,電氣化與智能化便是必然方向。

沒錯,電池有續航尚未理想、忌憚低溫與失火的短板,智能化也未臻極致,但固液電池、全固態電池、組合式駕駛輔助系統、L3/4級分區域自動駕駛技術已經為前行之路描摹了步驟與方向。

"短短3年,中國固態電池專利占比從21.8%躍升至41.3%反超日本,寧德時代700余項授權發明專利已吸引豐田尋求交叉授權。中科院突破的氧化物電解質技術不僅全球占比58%,更落地應用于百兆瓦時儲能電站,標志著中國正從技術追隨者轉變為規則制定者。"

電氣化在完善的道路上健步如飛。而隨著華為等推進L3自動駕駛商用落地,智能化也將更趨于完備。

2010年,新能源車滲透率不過0.04%;十五年后的今天,滲透率已經開始沖擊50%大關。正如高階駕駛輔助功能也在今年突破10%里程碑。

今年上海車展,多位海外工程師在中國品牌新車前觀察許久,坐進車廂后拿出手機,拍照記錄儀表盤、中控臺等細節。

這一幕與多年前中國觀眾參加海外車展拿尺子量車的場景形成歷史性反差。技術話語權已然易主。

“新能源車和智能汽車不是終點,而是新出行文明的起點。”當中國汽車從技術追隨者蛻變為標準制定者,這場始于十五年的逆襲,正在重塑全球汽車工業的權力版圖。