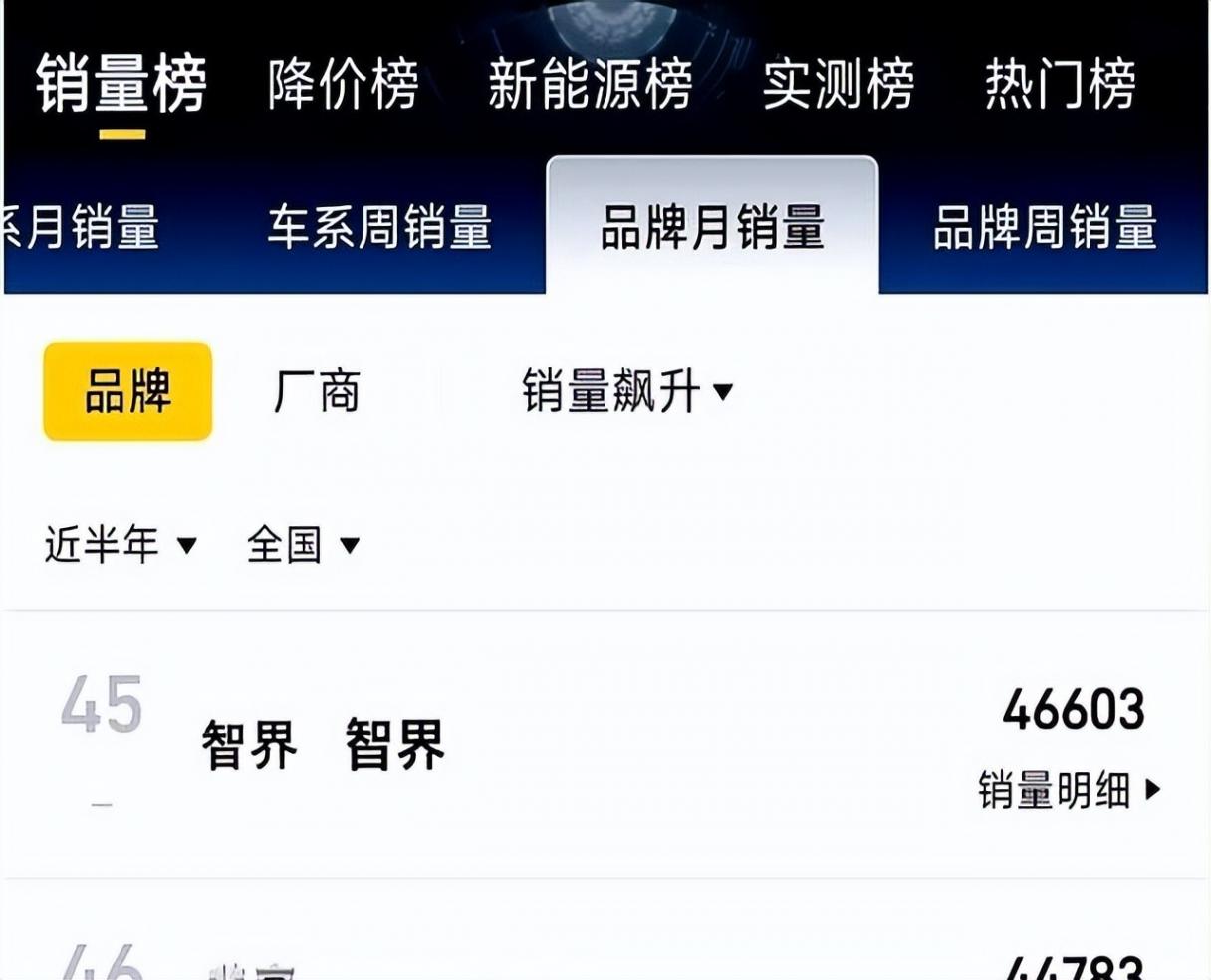

2025年,華為智選車陣營徹底翻車:問界月銷狂飆破3萬,智界享界合計賣不到一萬臺,消費者直接開噴"華為端水不平",核心就是資源偏心眼。

問界為啥能爆?簡單,抄作業(yè)抄得溜。人家直接復制理想那套增程SUV玩法,卡準25萬以上家庭市場,再塞進華為智駕系統(tǒng),用戶閉眼買都覺穩(wěn)。這種搭便車策略,搶市場快準狠。但智界和享界就慘了。一個跑去純電轎車圈硬剛特斯拉Model 3,人家早把坑占滿了;另一個搞行政風路線,價格貴上天,誰買賬?門店里問界永遠站C位,鴻蒙系統(tǒng)更新優(yōu)先體驗,高管站臺跟明星見面會似的。智界享界呢?縮角落吃灰,銷售提成都低一截,賣10臺問界頂30臺智界。交付更離譜,智界車主等車五個月沒影,問界兩周開新車。

問題根源在合作深度。問界跟華為綁得死緊,從生產(chǎn)到銷售全盤接手,賽力斯連生產(chǎn)線都改成華為定制款。用戶眼里,這就是親兒子。智界背后是奇瑞,享界掛著北汽,華為只給個技術授權,車企自己攥著主導權不放,銷售渠道還各搞各的。消費者一看,不是華為百分百控股,信任直接打折。資源傾斜下,市場早定型了。問界吃光家庭SUV紅利,智界享界只能啃骨頭縫,純電和行政車本身需求小,對手還強。鴻蒙系統(tǒng)更新慢半拍,車機反應速度都比問界掉鏈子。小米SU7殺出來,局面更亂。華為最近想補救,比如推智界增程版,結果設計撞車問界,價格更高,自己人打自己人。

這差距只會越拉越大。問界口碑滾雪球,智界享界連存在感都沒。技術不行,定位尷尬,資源短缺,頂著華為名號也白搭。

華為搞雙標太明顯。

問界門店人擠人,智界展臺冷清清。

親兒子待遇拉滿,其他品牌像后媽養(yǎng)的。

消費者又不瞎,掛名沒實力誰買賬。

智界S7銷量跌成狗,享界訂單慘不忍睹。

技術授權玩不轉,合作車企各懷心思。

市場早沒空白地,新品牌沒活路。

華為再不改,智界享界遲早涼透。