2025年7月22日,在第八屆智能輔助駕駛大會上,蓋世汽車CEO周曉鶯指出,端到端技術(shù)的爆發(fā)是多重因素共同作用的結(jié)果,其核心在于技術(shù)成熟度的提升、政策的積極引導(dǎo)以及市場需求的強烈驅(qū)動。這一技術(shù)浪潮的本質(zhì),在于利用數(shù)據(jù)智能體系替代傳統(tǒng)的人工規(guī)則,實現(xiàn)輔助駕駛系統(tǒng)的智能化升級。隨著端到端技術(shù)在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用,車輛對復(fù)雜場景的處理能力顯著提升,為用戶帶來更加安全、便捷的駕駛體驗。

當前,端到端輔助駕駛產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“垂直整合”與“開放合作”兩種模式并存的格局。許多等頭部企業(yè)通過差異化的技術(shù)路線爭奪市場主導(dǎo)權(quán),推動了技術(shù)的快速迭代與商業(yè)化進程。其中,垂直整合模式注重全鏈條控制,而開放合作則強調(diào)資源共享與優(yōu)勢互補。盡管一段式端到端架構(gòu)被視為終極發(fā)展方向,但受安全性與工程可行性限制,兩段式架構(gòu)在中期市場中仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

周曉鶯表示,未來隨著VLA架構(gòu)、車路云協(xié)同及量子計算等前沿技術(shù)的不斷突破,端到端輔助駕駛系統(tǒng)將從“功能定義”向“體驗定義”范式躍遷。這一轉(zhuǎn)變將深刻影響智能汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局,推動車企從單一的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向全方位的用戶體驗競爭。在此過程中,技術(shù)創(chuàng)新能力與用戶體驗優(yōu)化將成為車企脫穎而出的關(guān)鍵要素。

周曉鶯|蓋世汽車CEO

以下為演講內(nèi)容整理:

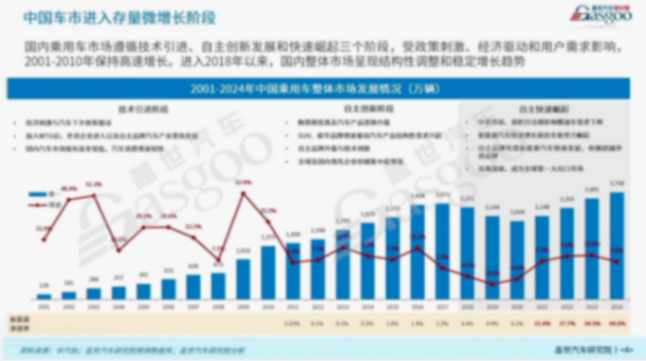

中國乘用車市場展望

數(shù)據(jù)顯示,2024年全球乘用車市場銷售總量為9060萬輛,中國市場包含商用車在內(nèi)的總量為3144萬輛;這一數(shù)據(jù)體現(xiàn)了中國在全球汽車市場格局中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。聚焦新能源領(lǐng)域,2024年全球總銷量為1603萬輛,中國以1287萬輛的銷量占據(jù)全球80%的市場份額。為何中國汽車市場的競爭強度、速度及白熱化程度均居于高位?原因在于,占據(jù)中國市場龍頭地位的企業(yè),在全球市場亦會處于領(lǐng)先。

近年來,中國整車出口躍居全球出口大國首位。盡管今年增速有所放緩,但出口總量仍保持增長態(tài)勢。

2024年,從全球車企前十排名來看,豐田汽車以1009萬輛的銷量位居全球首位。中國有兩家車企成功躋身全球前十榜單,其中比亞迪銷量達451萬輛,吉利控股銷量為347萬輛。這一成績標志著中國汽車工業(yè)邁上了新的高度。

就國內(nèi)市場而言,發(fā)展階段特征顯著。第一階段為技術(shù)引進階段,第二階段為自主創(chuàng)新階段,自2018年起,國內(nèi)汽車市場進入第三個階段,即自主品牌快速崛起階段。特別是以汽車為主導(dǎo)的發(fā)展模式引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)潮流,自2018年以來,中國自主品牌市場份額持續(xù)攀升,步入快速增長軌道。

圖源:蓋世汽車

回顧近五年市場走勢,整體市場總量呈現(xiàn)持續(xù)上行態(tài)勢。然而深入剖析市場結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀可用“水深火熱”四字精準概括。一方面,行業(yè)面臨劇烈的技術(shù)變革與迭代;另一方面,優(yōu)化與結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力持續(xù)加劇。同時,市場參與者呈現(xiàn)顯著分化特征,既有新勢力不斷入局,也有傳統(tǒng)車企黯然退場。值得注意的是,每家整車企業(yè)的進退均牽動著背后龐大的供應(yīng)鏈配套體系,使得近五年行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出焦灼態(tài)勢,既蘊含希望曙光,又充滿嚴峻挑戰(zhàn)。

從市場競爭與合作格局觀察,中資與外資企業(yè)的合資合作已全面邁入2.0階段。自主品牌企業(yè)開始展現(xiàn)反向技術(shù)輸出能力,其自主研發(fā)的創(chuàng)新技術(shù)通過市場驗證獲得國際認可。比如寧德時代憑借電池技術(shù)實現(xiàn)與福特在北美市場的合作,盡管受關(guān)稅及政治因素影響進度有所延緩,但其技術(shù)實力已獲廣泛認同;輔助駕駛領(lǐng)域,奧迪采用相關(guān)技術(shù),Momenta與寶馬達成合作,早前Stellantis與零跑、大眾與小鵬均展開技術(shù)合作。這些案例表明,中國車企正通過技術(shù)創(chuàng)新開辟國際競爭新路徑。

聚焦國內(nèi)市場,當前最突出的現(xiàn)象當屬價格戰(zhàn)。這場競爭自2023年爆發(fā),2024年進入白熱化階段,至2025年開局仍持續(xù)升溫,但競爭形式發(fā)生轉(zhuǎn)變,主要是表現(xiàn)為“增配降價”策略,即產(chǎn)品配置持續(xù)提升而價格維持低位,形成消費者所說的“加量不加價”局面。

近兩個月來,從政府監(jiān)管部門到中央媒體,再到社會輿論,均對這種非理性競爭態(tài)勢表達明確反對意見,并逐步形成主流共識。究其原因,若市場呈現(xiàn)“銷量增長但收入停滯、收入增加但利潤下滑”的態(tài)勢,長期來看違背經(jīng)濟運行規(guī)律。因此,2025年市場已進入階段性調(diào)整期。

從細化數(shù)據(jù)來看,今年1-5月,汽車行業(yè)銷售利潤率僅為4.3%,已低于工業(yè)平均水平。曾幾何時,汽車業(yè)被視為優(yōu)質(zhì)行業(yè),而今卻成為利潤微薄的領(lǐng)域。若此態(tài)勢持續(xù),產(chǎn)業(yè)將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。當前,汽車產(chǎn)業(yè)已超越房地產(chǎn)成為第一大支柱產(chǎn)業(yè),擁有12萬億級產(chǎn)值規(guī)模,涉及海量就業(yè)崗位與企業(yè)主體,承擔著保障民生、貢獻稅收等重要社會職能。然而,若行業(yè)主體普遍處于微利或虧損狀態(tài),產(chǎn)業(yè)生態(tài)將難以形成可持續(xù)的良性閉環(huán)。

圖源:蓋世汽車

今年一季度車企財報中,作為行業(yè)核心主導(dǎo)的鏈主企業(yè),各車企表現(xiàn)分化顯著。國內(nèi)車企中,比亞迪利潤同比增長達100%;吉利汽車以264%的增速表現(xiàn)尤為突出;賽力斯雖銷量下滑,但通過品牌向上策略實現(xiàn)了利潤增長,聚焦提升車輛毛利率與利潤率;零跑汽車同樣表現(xiàn)亮眼,銷量、利潤及凈利潤均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

反觀外資頭部企業(yè),特斯拉、通用、大眾、奔馳、寶馬、奧迪等在華表現(xiàn)均不盡如人意。究其原因,一是中國主流市場份額持續(xù)被擠壓;二是全球成本攀升,尤其歐美市場勞動力、物流及用電成本激增,企業(yè)難以有效管控;三是關(guān)稅政策影響加劇,雖國內(nèi)討論較少,但跨國企業(yè)正面臨關(guān)稅壁壘與合規(guī)風(fēng)險的雙重挑戰(zhàn)。因此,今年一季度車企利潤率呈現(xiàn)顯著分化態(tài)勢。

我們預(yù)計比亞迪2025年總銷量將達475萬輛,同比增長12%;吉利汽車因“臺州宣言”戰(zhàn)略整合成效顯著,市場反饋積極,預(yù)計將實現(xiàn)超預(yù)期增長;奇瑞汽車雖在俄羅斯等海外市場面臨挑戰(zhàn),但憑借其他區(qū)域及國內(nèi)市場的穩(wěn)健表現(xiàn),整體業(yè)績持續(xù)向好。新勢力陣營中,零跑、小鵬、小米等品牌均被賦予較高增長預(yù)期。

從行業(yè)趨勢看,2030年將成為新能源汽車滲透率與自主品牌市場份額雙雙突破80%的關(guān)鍵節(jié)點。但參照中國市場的發(fā)展速度,這一核心目標有望提前2-3年實現(xiàn)。

端到端組合輔助駕駛產(chǎn)業(yè)概況及市場分析

當前,若車企未將“端到端”技術(shù)納入產(chǎn)品核心賣點,似乎已難以在主流市場競爭中立足,也難以清晰闡述車輛的技術(shù)屬性,畢竟汽車正加速向智能體形態(tài)演進。自去年起,“端到端”技術(shù)成為行業(yè)主流趨勢,其核心價值在于顯著提升了對長尾場景的處理能力,即那些發(fā)生頻率極低卻需耗費巨大成本解決的極端場景。

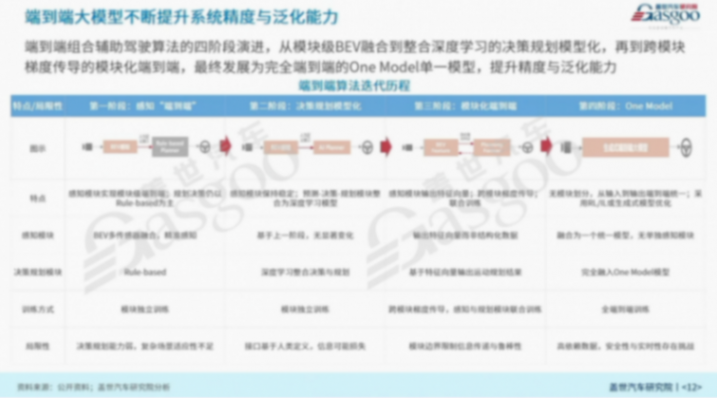

“端到端”是指集感知、決策、控制于一體的輔助駕駛模式,通過車端傳感器實時采集環(huán)境信息,模型可即時完成對現(xiàn)實場景的判斷與決策,其響應(yīng)速度與決策方式已顯著超越人類駕駛員。這一突破得益于全球AI技術(shù)的快速發(fā)展,尤其是大模型在車載場景的落地應(yīng)用,持續(xù)推動系統(tǒng)精度與泛化能力的提升。

從技術(shù)演進路徑看,行業(yè)經(jīng)歷了三個關(guān)鍵階段。首先是從單一感知任務(wù)的端到端優(yōu)化,逐步發(fā)展為決策規(guī)劃的模型化;進而演進至模塊化端到端架構(gòu),這也是當前中國車企普遍采用的技術(shù)路線;最終向“One Model”模式邁進,即通過單一模型實現(xiàn)所有功能的集成,特斯拉FSD是該路線的典型代表。

圖源:蓋世汽車

在當前輔助駕駛技術(shù)生態(tài)中,不同市場參與者基于各自定位采用多元化訓(xùn)練方法。主流技術(shù)路徑包括行為克隆、強化學(xué)習(xí)及仿真訓(xùn)練,車企普遍采用混合策略,以行為克隆構(gòu)建基礎(chǔ)模型框架,通過強化學(xué)習(xí)持續(xù)優(yōu)化決策邏輯并迭代調(diào)優(yōu)。此外,數(shù)據(jù)資產(chǎn)已成為技術(shù)演進的核心要素,其通過持續(xù)迭代驅(qū)動模型能力提升,而仿真訓(xùn)練作為關(guān)鍵數(shù)據(jù)補充手段,催生了產(chǎn)業(yè)鏈中專注仿真數(shù)據(jù)標注的第三方服務(wù)市場。

政策監(jiān)管層面,端到端輔助駕駛技術(shù)因其與人類行為及安全強關(guān)聯(lián)的特性,始終處于政府嚴格監(jiān)管范疇。特別是今年有車企重大事故引發(fā)社會廣泛關(guān)注后,我國于2025年6月全面執(zhí)行《關(guān)于進一步加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準入、召回及軟件在線升級管理的通知》,為技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用構(gòu)建制度性安全屏障。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)保持加速態(tài)勢,但面向消費者的技術(shù)傳播需秉持審慎原則,建立明確的技術(shù)邊界與風(fēng)險告知體系,這對維護產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要。

當前監(jiān)管體系已圍繞數(shù)據(jù)合規(guī)、沙盒機制等關(guān)鍵環(huán)節(jié),構(gòu)建起針對“One Model”架構(gòu)及OTA升級的全流程管理框架,為端到端輔助駕駛技術(shù)發(fā)展提供了制度保障。該技術(shù)路線通過數(shù)據(jù)驅(qū)動模式突破了傳統(tǒng)場景驅(qū)動的局限性,顯著提升了模型的泛化能力、計算效率及決策水平,為輔助駕駛技術(shù)突破創(chuàng)造了重要條件。

國內(nèi)企業(yè)普遍采用“Two Model”端到端技術(shù)架構(gòu),部分頭部企業(yè)已實現(xiàn)量產(chǎn)級輔助駕駛方案落地,其技術(shù)實現(xiàn)主要依托深度學(xué)習(xí)傳感器融合、高精地圖及AI算法的協(xié)同優(yōu)化,推動商業(yè)化進程持續(xù)加速。

特斯拉FSD方案雖尚未在中國市場完整落地,但其技術(shù)路徑仍為行業(yè)提供了重要研究樣本。盡管功能體驗存在地域差異,但國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界持續(xù)保持對其技術(shù)演進的關(guān)注與學(xué)習(xí),以推動本土技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。

特斯拉當前采用的“One Model”端到端方案,通過架構(gòu)簡化實現(xiàn)了效率快速提升,其核心邏輯以數(shù)據(jù)驅(qū)動與模型輸出為主導(dǎo)。然而,該方案在極端天氣條件下的可靠性仍存不足,人為接管頻次及系統(tǒng)有效性仍有較大優(yōu)化空間。相比之下,國內(nèi)以華為為代表的“Two Model”端到端方案更側(cè)重復(fù)雜場景應(yīng)對能力,其于今年4月推出的ADS 4.0系統(tǒng)采用全新wewa架構(gòu),通過端云協(xié)同機制顯著提升了系統(tǒng)性能,降低了響應(yīng)延遲,并實現(xiàn)了障礙物識別精度的快速迭代。

車企層面,理想與小鵬均采取車端與云端雙線推進策略部署端到端大模型。云端側(cè)重構(gòu)建世界模型,通過強化學(xué)習(xí)驗證與車端形成協(xié)同優(yōu)化閉環(huán)。小鵬憑借其輔助駕駛技術(shù)的行業(yè)口碑,與理想共同成為該技術(shù)路線的典型代表。理想自年初起持續(xù)強化AI公司定位,這源于底層AI技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)的深度重塑,AI應(yīng)用正推動產(chǎn)業(yè)雙向融合,既賦能汽車智能化升級,也反向驅(qū)動AI技術(shù)迭代。

比亞迪今年以“智駕平權(quán)”為核心戰(zhàn)略,推出天神之眼A、B、C三套系統(tǒng)方案,并依托玄機架構(gòu)構(gòu)建了軟硬件深度融合的智能輔助駕駛體系。其BAS 3.0系統(tǒng)在傳感、感知、規(guī)控及執(zhí)行等模塊的架構(gòu)設(shè)計已形成完整技術(shù)閉環(huán)。

算力支撐層面,端到端技術(shù)路線對芯片算力提出更高要求。國際市場中,英偉達占據(jù)主導(dǎo)地位;國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年發(fā)展,已涌現(xiàn)出地平線、黑芝麻、芯馳科技等代表性企業(yè)。當前,算力平臺與端到端模型的融合進程顯著加速,成為推動智能駕駛技術(shù)迭代的關(guān)鍵動力。

國產(chǎn)芯片在端到端智能駕駛領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)三大核心特征,一是架構(gòu)設(shè)計靈活,可快速適配多樣化場景需求;二是性價比優(yōu)勢顯著,能有效控制主機廠研發(fā)成本;三是服務(wù)響應(yīng)速度具備差異化競爭力,可提供量級更高的資源投入保障。

在合資品牌布局方面,中國主流合資車企正通過與頭部供應(yīng)商深度合作推進端到端輔助駕駛技術(shù)落地,其中Momenta成為最大受益者,已與日系、歐系等多家車企建立深度合作關(guān)系。近期奧迪與華為的戰(zhàn)略合作更成為行業(yè)里程碑事件,標志著跨國車企與中國科技企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新進入新階段。

端到端時代,輔助駕駛技術(shù)水平主要由數(shù)據(jù)、算力、模型三大要素決定。相較于傳統(tǒng)“數(shù)據(jù)+算力+算法”的技術(shù)范式,模型化升級對企業(yè)提出更高要求:一方面需加大智算中心建設(shè)投入以支撐海量數(shù)據(jù)處理;另一方面需強化數(shù)據(jù)資產(chǎn)挖掘能力,通過模型優(yōu)化實現(xiàn)技術(shù)迭代。

數(shù)據(jù)閉環(huán)對端到端輔助駕駛技術(shù)演進具有關(guān)鍵推動作用。通過真實數(shù)據(jù)采集與仿真數(shù)據(jù)模擬的協(xié)同部署,結(jié)合通用AGI技術(shù)實現(xiàn)高效數(shù)據(jù)標注與場景生成,可顯著提升模型精度、泛化能力及迭代效率,現(xiàn)已成為端到端技術(shù)體系的核心戰(zhàn)略資產(chǎn)。

基礎(chǔ)設(shè)施層面,智算中心作為端到端輔助駕駛的技術(shù)底座,為大模型訓(xùn)練與工程化落地提供關(guān)鍵支撐。從傳統(tǒng)車企向智能化科技企業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中,企業(yè)在能力架構(gòu)、資源配置及團隊建設(shè)等方面均面臨顛覆性變革要求。

技術(shù)路線方面,VLA架構(gòu)被普遍視為“端到端+VLM”技術(shù)框架的終極演進方向。盡管該領(lǐng)域仍需長期技術(shù)積累,但業(yè)界對其發(fā)展趨勢已形成高度共識。

純視覺與端到端方案的規(guī)模化落地已成為近兩年激光雷達企業(yè)及行業(yè)關(guān)注的焦點。純視覺結(jié)合端到端架構(gòu)的核心優(yōu)勢在于低成本與高擴展性,而商業(yè)場景落地中成本控制是關(guān)鍵要素。受特斯拉示范效應(yīng)及端到端大模型規(guī)模化推進的影響,純視覺技術(shù)路線近年來發(fā)展迅速。值得注意的是,純視覺與多傳感器融合兩類技術(shù)路徑將在較長時間內(nèi)保持并行發(fā)展態(tài)勢,2025年起未來兩三年將是量產(chǎn)加速落地的關(guān)鍵階段。

端到端組合輔助駕駛發(fā)展趨勢及未來展望

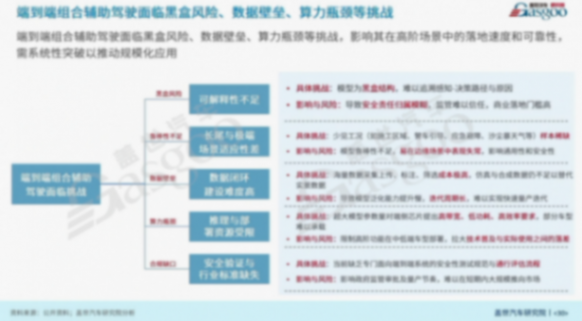

當前行業(yè)面臨許多核心挑戰(zhàn)。一是黑盒風(fēng)險帶來的不可預(yù)測性與不可解釋性問題,盡管發(fā)生概率較低,但一旦出現(xiàn)將引發(fā)嚴重后果,這一挑戰(zhàn)不僅存在于端到端輔助駕駛領(lǐng)域,更是整個AI技術(shù)發(fā)展的共性難題;二是系統(tǒng)魯棒性不足導(dǎo)致的性能波動;三是數(shù)據(jù)壁壘與算力瓶頸制約技術(shù)迭代效率;四是合規(guī)缺口帶來的潛在發(fā)展風(fēng)險。這些共性問題將成為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展必須突破的關(guān)鍵瓶頸。

圖源:蓋世汽車

當前產(chǎn)業(yè)融合趨勢呈現(xiàn)顯著趨同性,車企、供應(yīng)商、算法企業(yè)及算力公司等產(chǎn)業(yè)鏈各方正圍繞六大核心方向展開協(xié)同演進,一是架構(gòu)一體化升級,通過軟硬件深度融合提升系統(tǒng)效能;二是多模態(tài)大模型決策增強,實現(xiàn)感知-決策-執(zhí)行的閉環(huán)優(yōu)化;三是數(shù)據(jù)閉環(huán)智能化升級,構(gòu)建仿真與實景協(xié)同訓(xùn)練體系;四是端云協(xié)同部署,提升算力資源利用效率;五是標準法規(guī)體系加速完善,為技術(shù)落地提供制度保障。

與此同時,具身智能技術(shù)的快速發(fā)展正與智能輔助駕駛領(lǐng)域形成深度共振。具身智能從虛擬形態(tài)向?qū)嶓w形態(tài)演進的過程中,其技術(shù)棧與智能駕駛供應(yīng)鏈呈現(xiàn)高度復(fù)用特征,包括傳感器、計算平臺、算法框架等核心模塊。這種技術(shù)同源性為端到端輔助駕駛的場景拓展提供了新思路,一方面可向智能座艙升級、仿真與AIGC協(xié)同、邊緣AI算力進化等方向延伸;另一方面可探索與具身智能機器人的協(xié)同發(fā)展路徑。工業(yè)機器人在特定場景的商業(yè)化閉環(huán)實踐,與輔助駕駛在封閉場景的技術(shù)驗證邏輯具有共通性,這表明智能輔助駕駛技術(shù)能力具備向智慧交通、工業(yè)自動化等領(lǐng)域泛化遷移的潛力。產(chǎn)業(yè)界在聚焦核心賽道的同時,需關(guān)注技術(shù)能力的跨領(lǐng)域應(yīng)用價值。

總體而言,端到端技術(shù)的爆發(fā)是技術(shù)成熟度提升、政策引導(dǎo)與市場需求共振的必然結(jié)果,其本質(zhì)是通過數(shù)據(jù)智能體系替代傳統(tǒng)人工規(guī)則驅(qū)動。當前產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)垂直整合與開放合作雙路徑并行的發(fā)展格局,兩類模式均涌現(xiàn)出具有示范意義的成功案例,表明行業(yè)正通過差異化路徑向同一技術(shù)目標演進。

從技術(shù)架構(gòu)演進來看,盡管One Model單段式架構(gòu)代表終極發(fā)展方向,但受安全性、可控性及工程化可行性制約,兩段式架構(gòu)將在中長期內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位,尤其在商業(yè)化落地階段更具現(xiàn)實意義。隨著VLA車路云協(xié)同、量子計算等前沿技術(shù)的突破,端到端系統(tǒng)將實現(xiàn)從功能定義向體驗定義的范式躍遷。這一轉(zhuǎn)變與中國車企的發(fā)展邏輯高度契合——通過場景化需求定義產(chǎn)品特性,而非單純聚焦功能堆砌。在輔助駕駛領(lǐng)域,用戶體驗的差異化競爭將推動技術(shù)架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,最終重塑智能汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素。